- サステナビリティTOP

- 社会

- 人権

基本的な考え方

2022年2月、「いすゞグループ人権方針」(以下、本方針)を取締役会で決議し、制定しました。

2023年12月、同年5月に発表した新経営理念体系ISUZU IDの内容を踏まえ、本方針を改定しました。

本方針は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠したものであり、国際社会において、人権尊重に対する企業文化の醸成と事業活動全般にわたる取り組みが期待される中、企業の社会的責任として人権を尊重した事業活動を推進することで、持続可能な社会の実現に貢献するいすゞの考え方を改めて表明するものです。

いすゞは、本方針に従い、国際規範、法令、グループ規範などを遵守し、グループ人権推進体制の整備、人権デュー・ディリジェンスに取り組むとともに、役員・従業員への適切な教育を行っていきます。また、ビジネスにおける人権尊重の重要性を踏まえ、ステークホルダーとの対話を行い、事業パートナーおよびお取引先様に対しても理解促進に努めていきます。

本方針は、より多くのステークホルダーにご理解いただくために、現在9つの言語で公開しています。詳細は「いすゞグループ人権方針」をご参照ください。

マネジメント体制

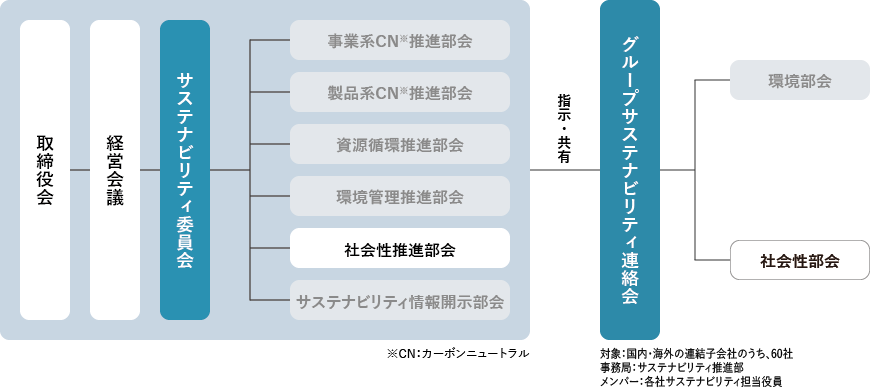

人権尊重に対する企業文化の醸成と事業活動全般にわたる取り組みが期待される中、いすゞグループは、企業の社会的責任として人権を尊重した事業活動を行っています。人権課題は、取締役を委員長とし、各部門の担当役員で構成されるサステナビリティ委員会で審議され、重要事項に関しては、経営会議、取締役会に報告しています。執行については主に専任部署であるサステナビリティ推進部が関係部門とともに推進しています。サステナビリティ委員会の下部組織で、社会性課題を扱うワーキンググループである社会性推進部会では、全部門の代表者が人権課題について議論しています。

また、グループサステナビリティ連絡会において、グループ企業のサステナビリティ責任者に情報を共有するだけでなく、各社の人権担当者を選任し、グループ人権推進担当者会議にて進捗を連携しています。これにより、グループ全体として一体となって人権尊重の取り組みを推進しています。

各会議体における人権課題の報告・審議件数

| 年度 | サステナビリティ委員会 | 社会性推進部会 | グループ サステナビリティ 連絡会 |

グループ 人権推進担当者会議 |

||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 報告 | 審議 | 討議 | 報告 | 報告 | 報告 | |

| 2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 2023 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |

| 2024 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |

人権を尊重するための教育・意識浸透

従業員向け:企業活動における人権尊重の重要性を認識してもらうことを目的として、国内外グループ企業の全従業員向けに人権基礎教育を実施。さらに、新入社員および中途入社社員に対し、企業活動における人権尊重意識を身につけてもらうことを目的に、入社教育プログラムに人権尊重に関する基本知識を加えています。また、人権デュー・ディリジェンス推進を目的として、グループ企業の人権推進担当者向けに実務教育を定期的に実施しています。

役員向け:2023年度に外部専門家をお招きし、サステナビリティ委員会メンバーの役員を対象に、ビジネスと人権をテーマにご講演いただき、役員と外部有識者とのダイアログを実施しました。

お取引先様向け:いすゞでは、サプライチェーン全体で人権を尊重した事業活動を推進するため、お取引先様向けの人権セミナーを2021年度より毎年開催しています。2024年度は、「ウェルビーイング経営」をテーマとしてセミナーを開催しました。

取り組み

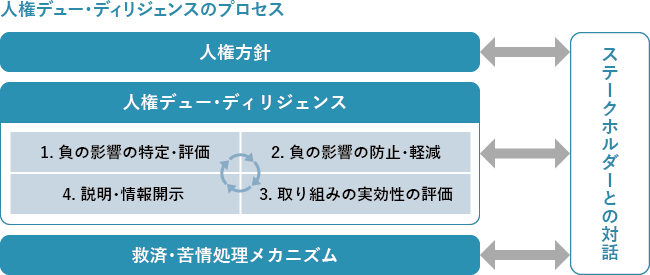

いすゞグループは、いすゞグループ人権方針のもと、「OECD責任ある企業行動のためのデュー・ディリジェンス・ガイダンス」や日本政府「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」などを参考に人権デュー・ディリジェンスのプロセス構築を進め、人権尊重の実践に取り組んでいます。

人権デュー・ディリジェンスのプロセス

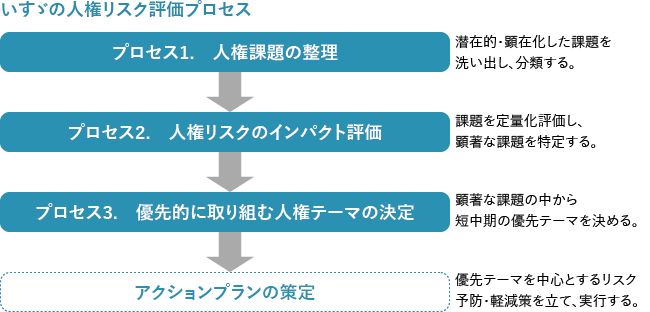

2024年2月、いすゞはグループレベルで、自社グループ内およびサプライチェーン上の人権リスクを洗い出し、定量的に評価して顕著な人権課題を特定しました。また、特定した顕著な課題の中から、短中期的に優先的に取り組むべきテーマを選定し、これらの優先テーマを中心に予防・軽減策を策定しました。

人権デュー・ディリジェンス 中長期計画

2022~2023年度:いすゞでの人権デュー・ディリジェンス仕組み構築

2024~2026年度:グループレベルでのPDCA構築

2027~2029年度:PDCAサイクルの実践・進化

優先テーマへの取り組み

優先テーマ1:販売会社を含む自社グループ、および広義のサプライチェーンの外国人労働者問題

取り組みの考え方と方向性

現在、日本の自動車産業では多くの技能実習生をはじめとする外国人労働者が働いており、いすゞグループおよびお取引先企業においても、外国人技能実習生の受け入れが広く行われていることを確認しています。こうした状況を踏まえ、私たちは外国人労働者に関する課題を、いすゞサプライチェーンにおける重要な人権テーマのひとつと位置づけ、さまざまな対応を進めています。

外国人労働者へのインタビューをはじめとした労働環境改善プログラムを中心に、事業上および国ごとのリスクが高いと考えられる子会社やお取引先様を優先し、今後も取り組みの範囲を拡大していきます。

2024年度実績

2024年度では、日本とタイにおいて、グループ企業およびサプライヤーの外国人労働者の在籍調査を実施しました。また、日本の販売会社に重点を置き、外国人労働者の労働状況の実態調査と相談救済窓口の導入を実施しました。

外国人労働者実地調査

いすゞでは、客観性ならびに中立性を確保する目的で、2022年度から毎年外国人労働者へのインタビューを実施しています。2024年度は、国際基準およびいすゞ基準に照らし合わせた書類確認・生活労働環境確認を加えた実地調査プログラムへ発展させ、一般社団法人ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン(以下、ASSC)の協力のもと、対面で実施しました。その結果、労働安全などで若干の課題が指摘されましたが、いずれも雇用管理の透明性が高く、良好な管理体制であることを確認しました。今後も、グループ会社およびお取引先様のご協力を得ながら、当該活動を継続・拡大するとともに、改善提案などに関して真摯に対応していきます。

実地調査実績

| 実施日 | 対象会社 | 対象者の国籍/人数 |

|---|---|---|

| 2023年1月 | A社(グループ会社) | インドネシア/3名 |

| 2023年2月 | B社(お取引先様) | 中国/4名 |

| 2023年2月 | C社(お取引先様) | インドネシア/3名 タイ/1名 |

| 2023年12月 | D社(グループ会社) | カンボジア/10名 |

| 2023年12月 | E社(お取引先様) | インドネシア/2名 |

| 2023年12月 | F社(お取引先様) | ベトナム/3名 |

| 2025年1月 | G社(グループ会社) | フィリピン/2名 |

| 2025年1月 | H社(お取引先様) | インドネシア/6名 |

実地調査実施後の改善結果追跡例

A社(グループ会社):安全衛生の表示や災害対応ルール、給与明細や雇用契約書など、労働者の権利に関連するものは現地語で資料提供されることが望ましいという評価コメントについて、品質関係の文書をインドネシア語に翻訳し、リリースしたことが確認できました。また、安否確認システムに技能実習生全員を登録させ、有事への備えを強化したことが確認できました。

C社(お取引先様):外国人労働者の一部の社宅に鍵付きの金庫がなかったという指摘について、1年後、全員鍵付き金庫を付与されている状況であるとの改善結果を確認することができました。

独自プログラム(工場見学会)の実施

さらに、当社独自のプログラムとして、2023年10月、お取引先様の外国人技能実習生を当社藤沢工場にお招きして見学会を実施しました。自分たちが製造している部品が、最終的にどのように製品に組み込まれるかを、自らの目で確かめることで、自社製品への理解を深め、業務へのモチベーション向上に活かしていただくことを目的に企画・実施しています。参加者からは「いすゞプラザの展示車両に自社製品が取り付けられているのを見て、今まで以上にいすゞを身近に感じることができた」、「工場見学を通して、改めて品質維持・向上、安定供給の重要性を再認識でき、工場見学で見た事例を自社内で展開したい」などの感想をいただきました。

倫理的慣行に基づいた外国人労働者の採用

いすゞでは長年にわたり外国人技能実習生を採用してきました。当初は、海外グループ会社における技術力の向上・強化を目的に受け入れを開始しましたが、広く製造業のノウハウを伝えることで、これまで以上に「人材育成を通じた国際貢献」を実現することができると考え、近年では団体管理型として多くの外国人技能実習生を受け入れてきました。

実習期間中はもとより、入国準備段階での費用面のサポートに加え、帰国後の就職サポートなど、採用から帰国までの一連のフローにおいて、当社独自の施策を通じ、実習に専念できる環境構築に尽力しています。

<取り組み一例>販売会社における外国人エンジニアサポート体制

販売各社では、外国人エンジニアのスムーズな受け入れと人財育成に取り組んでいます。2024年度は、販売会社における外国人エンジニアへの教育~定着の対応について、主要販売会社の担当者が集まり意見交換を実施(2カ月に1回程度)。また、日本人社員と外国人社員が互いの文化とコミュニケーション特性を理解することにより、「誰もが輝ける職場づくり」を目指し、「異文化理解eラーニング」動画による教育を実施しました。

優先テーマ2:物流・バリューチェーン下流を含むバリューチェーンにおける人権課題と取り組みの管理

取り組みの考え方と方向性

いすゞでは、ステークホルダーの皆様の期待に応えるため、お取引先様と一体となった社会的に責任のある調達活動を目指しています。

2014年には、環境や人権をはじめとするサステナビリティに関する価値観をサプライチェーン全体で共有することを目的に、「いすゞサプライヤーCSRガイドライン」を策定しました。そして2025年10月には、適用範囲を調達活動にとどめず、事業活動全般およびバリューチェーン全体へと拡大するため、ガイドラインの内容を全面的に見直し、名称を「いすゞグループ サプライヤーサステナビリティガイドライン」と改めました。(以下、ガイドライン)

ガイドラインを通じ、お取引先様ご自身の取組み推進に加え、そのサプライチェーン内への周知と実態把握もお願いしています。さらに、主要なお取引先様へ自己評価調査票(Self-Assessment Questionnaire、以下SAQ)のご提出を依頼し、リスクが確認された場合には、実地もしくはリモートでのヒアリングを行い、改善に向けた取り組みをお願いしています。

サステナビリティに関する取り組み状況の調査の考え方

2024年度実績

2024年度では、いすゞのサプライヤー網において、ガイドラインの署名回収率とSAQ回答率を向上させるためのフォロー活動を強化し、活動範囲もさらに拡大しました。2025年5月現在、年間購買金額の約99%を占めるお取引先様から署名をいただいており、主要なお取引先様375社(国内年間購買金額の約99%)からSAQ回答をいただいています。また、SAQで10社のお取引先様において、サステナビリティに関するリスクがあることがわかりました。リスクが明らかになったお取引先様については、実地もしくはリモートでのヒアリングを実施し、改善に取り組んでいただいています。

グループ会社においては、サステナビリティに関する調査の考え方を周知し、主要海外拠点からSAQと実地調査を開始しました。

責任ある鉱物・原材料調達

いすゞでは、紛争地域における人権侵害、環境破壊や不正採掘を引き起こし、武装勢力の資金源となっている紛争鉱物の使用は、重大な問題として捉え、「いすゞグループ責任ある鉱物調査方針」で示しています。また、リスクの高い原材料の調達においても、「いすゞグループサプライヤーサステナビリティガイドライン」でお取引先様にサプライチェーン内のご確認を要請しています。

優先テーマ以外の重要な労働問題への取り組み

労働問題へのリスク評価

いすゞでは、労働安全衛生、差別、ハラスメント、メンタルヘルス、価値観の相違に起因するマネジメント不全などの項目においてリスク特定を行い、四半期ごとに発生の有無、対策評価を実施し、リスク予防と顕在時の影響最小化に努めています。

児童労働・強制労働の防止

いすゞでは児童の採用を就業規則で禁止しており、2023年度について18歳未満の方の採用実績はありません。

いすゞが直接雇用する従業員は、就業規則ならびに会社が従業員の過半数で組織する労働組合の同意を得て特に定めたことのほかは就業について強制や規制をされることはありません。また、その国籍信条または社会的身分を理由として、就業規則に定める労働条件について差別的取り扱いを受けることはありません。

サプライチェーンにおいても、「いすゞグループサプライヤーサステナビリティガイドライン」にのっとり、児童労働および強制労働を禁止しています。

労働安全衛生

いすゞの安全衛生理念に基づき、従業員の安全と健康を事業活動の基盤に据え、活動を推進しています。この価値観は、いかなる時代・環境においても変わることのない普遍的な考えです。いすゞで雇用されている従業員はもちろん、雇用形態を問わず構内で働くすべての関係会社の従業員やお取引先様に対しても、安全衛生への取組活動を推進しています。

生活賃金の支援

いすゞでは、過半数労働組合であるいすゞ自動車労働組合と毎年の労使交渉の中で賃金水準や配分について協議し、必要に応じて改定を行っています。

また、休職時の賞与などにも一定の補償基準を設け、生活の安定に資する取り組みを行っています。

同労働組合とは、企業内最低賃金協定に加えいすゞ独自の年齢別最低賃金協定を締結し、働く従業員の生活水準のセーフティネットを設けています。

なお、上記協定により特定最低賃金(特定の産業ごとに定められる最低賃金)への波及や、いすゞ自動車労働組合が上部団体である全国いすゞ自動車関連労働組合連合会へ報告することで、グループ全体の最低賃金の引き上げの働きかけが行われています。

差別への禁止

いすゞモーターズサウスアフリカにおけるブラック・エコノミック・エンパワーメント政策の取り組み

いすゞグループは現地での雇用を基本としており、事業展開する国、地域での現地採用を積極的に行っています。

南アフリカおよび周辺国向けに商用車、バス、LCVの生産・販売を行っているいすゞモーターズサウスアフリカ(以下、IMSAf)では、地域の雇用促進のみならず、南アフリカ独自のブラック・エコノミック・エンパワーメント政策(Broad-Based Black Economic Empowerment:以下、B-BBEE)に賛同し積極的に取り組んでいます。

2024年度のHDSA※とみなされる管理職の割合は41.5%、従業員の割合は84.8%でした。

また、IMSAfは4年連続でB-BBEEスコアカードのレベル1の認証を取得し、業界リーダーとしての地位を確立しています。

- ※Historically Disadvantaged South Africansの略:アパルトヘイト時代に黒人、カラード、女性など不当な差別を受け、歴史的に不利な立場に置かれてきた南アフリカ人

女性の権利尊重

いすゞでは、女性エンパワーメントの推進と権利の尊重を目的に、国際女性デーにあわせて国内外でさまざまなイベントを実施しています。2024年度は、いすゞイーストアフリカにて「アクションの加速」の理念を体現した11名の女性従業員を表彰するイベントを開催したほか、いすゞモーターズインディアでは同テーマのもと、女性従業員がいすゞ車によるコンボイ走行を行いました。また、いすゞ自動車インターナショナルでは、経営陣と女性従業員が集まり、経験の共有やリーダーシップを発揮する機会を設け、働きやすい職場環境づくりの重要性を改めて確認しました。今後もいすゞは、こうした多角的な取り組みを通じて、女性エンパワーメントのさらなる推進に努めていきます。

また、いすゞの生産部門の管理職を対象として生理痛体験セミナーを実施しました。本セミナーは、管理職が生理痛に関する知識と理解を深めることで、女性従業員が直面する課題への共感を促すとともに、管理職が適切なサポートを提供できるようになることを目的としています。これにより、女性従業員が安心して働ける職場環境の実現を目指し、実践的なアドバイスや具体策も共有しました。

救済・対話

救済・苦情処理メカニズム

いすゞは従業員、お取引先様、およびサプライチェーンで働く労働者に向けた社内または第三者機関の相談窓口を設置しています。人権侵害に関する相談に対し、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて、公正・平等に相談者の救済に取り組んでいます。

従業員相談窓口の設置

いすゞは、差別やハラスメント、接待・贈答やインサイダー取引などの包括的な腐敗行為に対してコンプライアンスに関する社内通報・相談の窓口として、3つの相談窓口(職場窓口(担当:所属長)、部門内窓口(担当:部門責任者)、全社窓口(担当:リスクマネジメント部))を設置しています。これらの窓口では、公平かつ中立的な立場で情報を受け付けるとともに、明確に法令違反や社内規程に反する事案だけでなく、疑わしいと思われる内容の相談、社内規程や業務に関係する法令に関する問い合わせ先としての機能を果たしています。なお、コンプライアンスに関する内容にとどまらず、人権に関する相談・通報を受け付ける窓口も兼ねています。

また、外部の弁護士事務所に目安箱(社外相談窓口)も設置しています。

社内・社外の各相談窓口では、相談・問い合わせをメール・電話・手紙にて受け付けており、公益通報者保護法にのっとり、受け付けた情報提供者の個人名やその内容などは秘匿情報として扱い、社内において不利益な取り扱いを受けることがないよう、保護されています。

お取引先様相談窓口の設置

お取引先様に対する中立的な相談窓口として、お取引先様相談窓口をリスクマネジメント部内に設け、コンプライアンスおよび人権に関するお取引先様からの相談を受け付けています。また、情報提供者の個人名や相談内容などは公益通報者保護法にのっとり、秘匿情報として扱います。

サプライチェーン上の外国人労働者相談窓口の設置

外国人労働者の救済メカニズムの構築として、2022年10月 責任ある外国人労働者受け入れプラットフォーム(以下、JP-MIRAI) の相談・救済窓口事業に参画しました。JP-MIRAIは、SDGs の目標年限である 2030 年に向けて、外国人労働者の責任ある安定的な受け入れを行うとともに、労働・生活環境を改善することで、豊かで持続的な社会づくりに貢献し、「世界の労働者から信頼され選ばれる日本」となることを目指すプラットフォームです。本事業では、JP-MIRAIポータルサイトの活用により、外国人労働者の皆様に必要な情報の発信や、匿名かつ多言語対応可能な社外相談窓口での相談対応、参加企業へのフィードバックなどが行われています。現在、いすゞ、グループ会社およびお取引先様を含め、8社の外国人労働者を対象として参加しています。

ステークホルダーとの対話

いすゞでは、さまざまなステークホルダーに対して自らの考えを発信するとともに、ステークホルダーの声に積極的に耳を傾けることが重要であると考えています。企業が事業を行ううえでは、人権の尊重が重要であると認識しており、人権に関する外部専門家の協力を得ながら、ステークホルダーとの対話を継続的に実施し、人権課題への取り組みを進めていきます。

2024年度実績

日本企業向けタイ現地スタディツアー

2024年9月、国連責任あるビジネスと人権フォーラム(アジア太平洋地域)2024に合わせて開催された日本企業向けのタイ国内現地スタディツアーに参加しました。このツアーでは、タイにおける移住労働者問題など、サプライチェーン管理に関する課題について理解を深めることを目的として、市民団体や労働組合、労働者など、現地のさまざまな関係者と直接対話する貴重な機会を得ました。

経済人コー円卓会議日本委員会(以下、CRT)ステークホルダー・エンゲージメントプログラム

いすゞは2023年から毎年継続してCRTが主催する本プログラムに参加し、人権デュー・ディリジェンスの実施に必要となる最新知識を得ています。

過去の実績

人権活動第三者レビュー

2025年2月、法政大学の櫻井准教授によるいすゞの人権デュー・ディリジェンス活動のレビューが実施されました。いすゞは、社外の人権専門家からの第三者レビューが人権デュー・ディリジェンス活動において重要な役割を果たすと考えています。これにより、いすゞの人権尊重活動の客観性を確保し、社会的信頼性と透明性を高めることができます。また、新たな法規制や国際基準への対応について専門的な助言を受けることで、社会の変化に対応した人権リスク管理と改善活動が可能になります。いすゞは、引き続き社外の人権専門家と定期的に対話を行い、活動の実効性を継続的に向上させていきます。

法政大学 人間環境学部 准教授

いすゞグループでは、「グループサステナビリティ連絡会」と「グループ人権推進担当者会議」の2つの会議を通じてグループ内の情報共有や施策の推進を行っており、グループ一丸となって人権尊重に取り組んでいる点がとても印象的です。また、「サプライチェーンの外国人労働者問題」と「バリューチェーンにおける人権課題と取り組みの管理」の2つを優先テーマとして特定しておりますが、どちらの優先テーマに対しても、外国人技能実習生へのインタビューやサプライヤーヒアリングなどといった「現場を見る」活動をされている点は素晴らしいと思います。

今後の課題として挙げられるのは「人権課題の深堀」です。優先テーマが「どのような人権課題に対処するのか」というレベルまで深堀されていないため、施策の開示もやや総花的な印象を受けます。さまざまな課題にアプローチされている点は評価できますが、人権デュー・ディリジェンスの趣旨を踏まえ、バリューチェーン上の最も深刻な人権課題に焦点を当て、メリハリのある施策を推進していくべきと考えます。

また、救済へのアクセス確保も重要な取り組みです。バリューチェーン全体に開かれた苦情処理窓口の設置に向けて中長期的な取組計画を策定し、実践していくことを期待します。