- サステナビリティTOP

- 社会

- 従業員の尊重

基本的な考え方

ISUZU IDを起点とする人的資本経営

いすゞグループは、経営理念体系として策定したISUZU IDにおいて、4つのMISSION(任務)を定め、特に人に関わるものとして「働きがいNo.1」を目指していくことを掲げました。

さらに、2024年4月に中期経営計画として策定したISUZU Transformation Growth to 2030(IX)において、人的資本経営への進化としたうえで、2030年に目指す姿と道筋を具体化しました。

従来の従業員尊重に関する取り組みの継続に加え、人的資本経営の進化を果たすため、さまざまな施策に取り組んでいきます。

マネジメント体制

人的資本経営へ進化するための重点施策

当社は、人的資本経営へ進化するための重点施策として、人財ポートフォリオの充実、エンゲージメントの向上、将来を見据えた基盤強化を掲げて、各種取り組みを推進してきました。

具体的には、新人事制度の導入、エンゲージメントサーベイの開始、働き方に関する制度改善、健康経営の宣言などを行いました。

2025年4月に当社初となるCHROを新たに設置し、人財戦略を推進する体制を明確にしました。人財戦略や取り組み方針については、人事部門のリーダーシップチームで議論検討したうえで、経営会議で適宜決議する体制としています。

取り組み

人財ポートフォリオの充実

人財成長サイクル

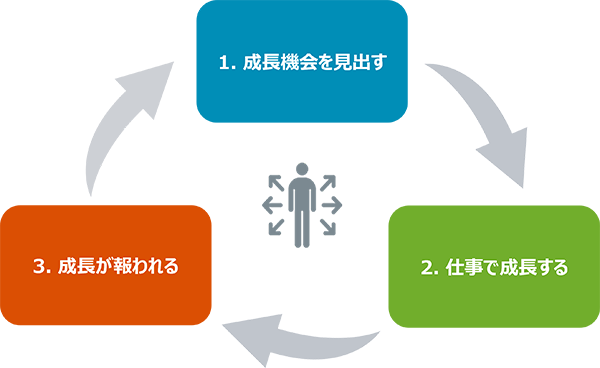

ISUZU IDを実現するためのビジョンとして、「『安心×斬新』で世界を進化させるイノベーションリーダー」を掲げています。このビジョンに近づくためには、社員⼀人ひとりが常に変化、挑戦、貢献するという成長意欲を持ち、個々が能力・個性を惜しみなく発揮する集団になることが必要であると考え、2024年4月より新人事制度をスタートしました。本制度のコンセプトは、

- ①成長機会を見出す、②仕事で成長する、③成長が報われる、という人財成⻑サイクルを回していく

- このサイクルにより、会社は社員⼀人ひとりの成⻑意欲を最⼤限に引き出し、社員は自分らしく成長しISUZU IDの実現に貢献する

というものです。本制度は、2026年度までに当社グループ全体へ展開する予定です。

人財育成体系

いすゞでは、個人の成長を会社の成長につなげるため、キャリア開発、自己開発および専門性、マネジメント、リーダーシップの5分野から成り立つプログラムを用意しています。

- キャリア開発:多様な見識・能力・専門性を持った社員一人ひとりが最大限に力を発揮することと目指すキャリアを実現するために、社員が成長プランシートという中長期の目標を掲げたうえで自身のキャリアを主体的・継続的に考える機会を提供していきます。また、新卒/中途入社時、社内公募などでキャリアチェンジをした社員のための研修についても強化していきます。

- 自己開発:キャリア開発で考えた中長期の目標を達成するために、自身の必要な学習や受講タイミングを自由に選択することができるオンライン学習プログラムを提供しています。

- 専門性:自身の担当職務・責任範囲にあわせた専門スキルの強化を部門ごとに行っています。技能職に対しては、専門性を強化するため、段階的な技能習熟を支援するプログラムを用意しています。

- マネジメント:One on One研修・ワークショップを中心として、会社としての共通の目的の共有や社員のモチベーションアップを図るための場の提供を行っています。

- リーダーシップ:いすゞの将来を担う人財のリーダーシップ強化を図るプログラムを導入しています。

いすゞ自動車高等工業学校

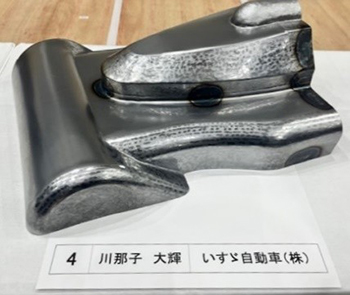

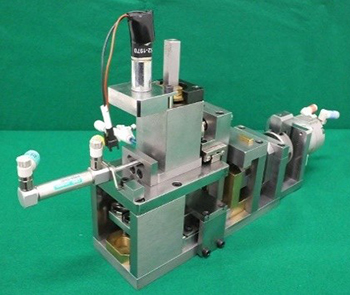

いすゞ自動車高等工業学校(以下、いすゞ高工)では、高校を卒業した技能系新入社員(以下、訓練生)に対して、教育訓練を行っています。3カ月の早期選抜コース、1年訓練生コースの2コースがあり、どちらにも技能系社員としていすゞの「ものづくり」に必要な知識・技能、社会人としての心構えを重視した教育内容となっています。特にものづくりを極める意欲が高い訓練生は、技能五輪に挑戦して、日々鍛錬した技能の研さん結果を確認し、より一層の技能向上を図っています。

また、いすゞ高工の指導員は、現場で実務を担っている従業員から選ばれ、訓練生に指導します。これにより、指導員となった従業員が自分自身の業務知識を見直す機会にもなるとともに、人材育成の方法を学習することができ、指導員自身の成長にもつながります。訓練生を一人前に育てるだけでなく、それに関わるスキル向上や技能の伝承を行うことで、いすゞの製品の品質向上につなげています。

技能五輪競技大会

第62回技能五輪全国大会 2024年11月22日(金)~25日(月) 愛知県国際展示場[Aichi Sky Expo]

大会結果

自動車板金:金賞1名

機械組立て:銀賞1名

競技風景

課題作品

競技風景

課題作品

技能の伝承と育成

いすゞでは、技能の伝承と育成に関して、技能職を対象として階層別に教育体系を定め、技能レベルの向上に努めています。

部門ごとの取り組み

生産部門

- 高度で長い経験が必要とされる特殊技能について、職場単位で伝承教育を実施していることに加え、生産部門全体として体系立てた技能伝承を進めています。

- ※技能職の階層別教育:新入社員・若手・中堅・管理監督者など

- 国内トップレベルの技能習得を目指して技能五輪に毎年挑戦しており、例年上位入賞しています。

- 2020年度銀賞:機械組立て(1人)

銅賞:自動車板金(1人)

敢闘賞:自動車板金(1人)、機械組立て(1人) - 2021年度銅賞:機械組立て(1人)、旋盤(1人)

敢闘賞:機械組立て(1人) - 2022年度敢闘賞:機械組立て(1人)、旋盤(1人)

- 2023年度銀賞:自動車板金(1人)

敢闘賞:機械組立て(1人) - 2024年度銀賞:機械組立て(1人)

金賞:自動車板金(1人)

- 2020年度銀賞:機械組立て(1人)

- 外部教育機関と連携して、高度な技術教育や指導育成を図っています。2011年と比較すると、国家技能検定取得者数は倍増しています。引き続き管理部門と職場が一体となり、資格取得を支援するための勉強会・練習会を実施していきます。

開発部門

- キャリア目標を上司・部下が共有するキャリアプランを毎年策定し、それぞれの階層に応じた技能研修とOJTで身に付けることを目指して、各種カリキュラムを実施しています。

- いすゞの教育施設である「いすゞものづくりサービストレーニングセンター」に加え、職業能力開発促進センターなどの外部教育機関と連携することにより、高度な技能研修を行っています。

- 試験車両の運転業務に対して独自の認定制度を定めて、運転技能レベル向上に努めています。

評価体系

評価の考え方

いすゞでは、人財成長サイクルにおける③成長が報われるとして、従業員の成長を確認する仕組みを導入し、社員の成長を通じた会社への貢献に報います。

公正な評価・処遇

いすゞでは、従業員個々人の仕事、役割、貢献度、成長度、発揮度などを基軸とした評価制度を導入しています。これにより、従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出すとともに、社会的身分・出身・人種・信条または性別など、非合理的な理由での差別を認めない公平・公正な評価によって処遇することで、従業員の働きがいや成長意欲の向上につなげています。

キャリア開発支援

いすゞでは、階層別教育プログラムのほかに、自ら選択し受講できる各種ビジネス講座や、オンライン英会話の研修といった、従業員のさらなるキャリア形成のための自己啓発支援を行っています。

エンゲージメントの向上

サーベイを活用した取り組み

エンゲージメントの向上のため、2024年から全社員を対象としたサーベイを導入して、職場の強みと課題を定量的に可視化できる状態としたうえで、職場全員で議論と改善に向けたアクションに取り組みました。特に第一線のマネジメントを担う層のエンゲージメントを全社での優先課題として定め、今後さまざまな施策に取り組んでいきます。

従業員家族向け工場見学会

従業員家族の職場環境の理解促進、職場や家族のコミュニケーションの促進を目的に家族向けの工場見学会を開催しています。

工場が稼働する祝日、および春休みなどの平日にも実施しました。

2024年度は7回開催し、64家族169名が参加しました。

多様な働き方への取り組み

いすゞでは、多様な人財が活躍できる環境を整えていくために、多様な働き方の実現に取り組んでいます。併せて、育児・介護との両立が求められる従業員に特化した人事施策を設けることで、両立支援に取り組んでいます。

| 多様な 働き方の支援 |

ノンコアフレックス | コアタイム設定を設けておらず、自由度の高いフレックス勤務が可能な制度 |

|---|---|---|

| 在宅勤務 | 仕事に応じて最適な場所で勤務できる制度 | |

| 一斉定時退社日の設定 | 毎週水曜・金曜日を一斉定時退社日とし、メリハリのある働き方を推奨 | |

| 年次有給休暇の取得推進 | 労働組合と協業し、年間18日以上を目標に年休の取得しやすい風土づくり | |

| 時間単位有給休暇 | 年次有給休暇を1時間単位で柔軟に取得できる制度 | |

| 出産・育児 との両立支援 |

育児休職 | 子どもが満2歳に達した直後の4月末まで(分割取得可)休職できる制度 |

| 配偶者出産休暇 | 出産日より2週間以内に3日間、特別休暇を取得できる制度 | |

| 看護等休暇 | 小学3年生に達した直後の3月末まで看護等休暇を取得できる制度 | |

| 短時間勤務 | 小学3年生に達した直後の3月末まで短時間勤務を選択できる制度 | |

| 育児目的の在宅勤務 | 妊娠時から、子どもが中学3年生に達した直後の3月末まで在宅勤務を選択できる制度 | |

| 介護 との両立支援 |

介護休職 | 介護に必要な期間(1年以内)について休職できる制度 |

| 介護休暇 | 家族の介護のために介護休暇を取得できる制度 | |

| 短時間勤務 | 介護に必要な期間、短時間勤務を選択できる制度 | |

| 介護目的の在宅勤務 | 介護が必要な期間、在宅勤務を選択できる制度 |

従業員参画型のボトムアップ活動

いすゞでは従業員意見を反映した働き方改革を実現するため、ISUZUTTO!(いすずっと)という従業員が主体となる働き方検討チームを組織しています。

ISUZUTTO!は、性別や年齢など関係なく誰もが「ずーっといすゞで働きたい」と思える働きがいがある企業を目指して、2023年7月に発足した部門横断プロジェクトです。

2024年度は、部門・部によって働き方に関する制度の活用状況に差があることを優先課題として捉えました。制度の浸透、職場内の対話のきっかけになることを期待して、制度活用している職場の事例を発信しました。

工場地区の働き方改善に向けた取り組み

いすゞでは、年間の就業カレンダーに基づいて稼働日が設定されており、祝日についても稼働日となることがあります。祝日は保育園が休園となるケースが多く、育児のために年次有給休暇を取得せざるを得ないという従業員の声に応え、祝日出勤日には企業内保育を藤沢地区内で実施し、働き手世代の育児と仕事の両立支援を行っています。

多様な人財の活躍

女性の活躍推進

いすゞが持続的に成長し、社会に貢献し続けるためには、ダイバーシティ&インクルージョンの推進が重要な要素であることを十分に認識しています。併せて、女性活躍推進法に基づき、行動計画を設定しています。今後も育成ならびに登用を積極的に進め、女性の活躍を推進する取り組みを行っていきます。

女性活躍推進法に基づく行動計画について

いすゞは企業理念ISUZU IDで掲げる「働きがいNo.1」を実現するため、いすゞで働く誰もが性別、国籍、社歴などのバックグラウンドに関わらず、活躍できる環境づくりを積極的に推進していくことを目的に以下の行動計画を定めています。

計画期間

2024年4月1日から2027年3月31日までの3年間

目標と取り組み

目標①

女性管理職比率を引き上げ、自動車業界の上位の水準(4.7%目標)にする

取り組み①

- 女性社員の成長支援のため、各部門と人事が計画的な職務経験/One on One/キャリア研修を実施

- 採用選考プロセスにおいて男女の応募者数差を縮めるため、女性に当社の仕事の魅力を積極的に発信

目標②

育児と仕事を両立する社員に対する理解促進のため、育児中の男性社員が育児休業を取得(100%目標)する

取り組み②

- 対象者および職場のマネージャーの課題を把握し、柔軟に休業取得できるような施策を実施

- 育児期における職業生活と家庭生活の両立を経験するため、対象者全員へ育児休職・休暇取得を促進

高齢者(定年後)の活躍推進

いすゞでは、定年後再雇用制度などにより、従業員が60歳以降も継続して活躍できる環境を整えています。現在、900名を超える従業員が定年後に再雇用従業員として活躍しています。

外国籍従業員について

多種多様な文化的背景を持つ従業員が働きやすい職場環境を整備する取り組みとして、事業所内の一部に「お祈り部屋」を整備し、宗教上の制約に配慮した食堂メニューを提供するなどの取り組みを行っています。

現地雇用

いすゞグループは現地での雇用を基本的な方針としており、事業展開する国、地域での現地採用を積極的に行っています。海外グループ会社では、現地雇用者を中心に15,233名が従事しています。

障がい者雇用の促進

障がいのある人もない人も、お互いに支え合い、豊かに暮らせる社会を目指し、新卒採用に限らず中途採用なども積極的に進め、障がい者の雇用に取り組んでいます。また、配属先については障がい者の方が活躍できるよう、本人適性や本人希望に鑑み、障がいの内容に配慮しながら事務系の職場のみならず技能系の職場へも配属しています。

労働安全衛生

労働安全衛生の基本的な考え方

いすゞの安全衛生理念に基づき、従業員の安全と健康を事業活動の基盤に据え、活動を推進しています。この価値観は、いかなる時代・環境においても変わることのない普遍的な考えです。なお、この理念はいすゞで雇用されている方の雇用形態を問わず、また、構内で働くすべての関係会社の従業員にも適用されています。

いすゞの安全衛生理念

安全衛生活動方針

従業員一人ひとりが「わが社の安全衛生理念」に立ち返り、安全を最優先に考え行動します。さらに、安全・衛生意識を向上させて、全員で全員の安全を保つ活動を展開します。

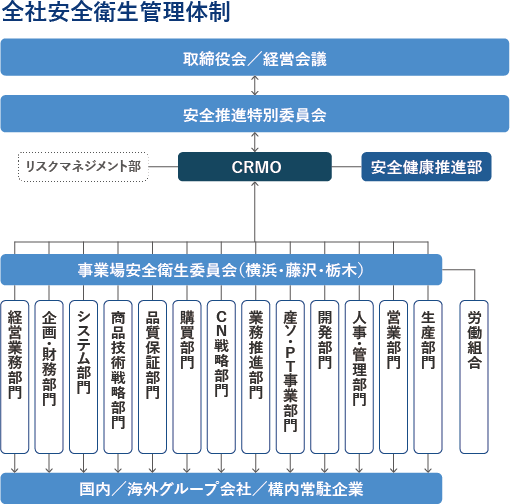

労働安全衛生の体制

いすゞグループの安全推進活動は、代表取締役 取締役社長COOを最高責任者とし、CRMOが取りまとめる体制で推進しています。

| 所管役員 | 南 真介(代表取締役 取締役社長COO) |

|---|---|

| 審議機関 | 安全推進特別委員会 委員会の活動状況は、社内規則に基づき、経営会議および取締役会に付議・報告されています |

| 事務局 | CRMO |

いすゞの各事業所では月1回、安全衛生委員会を開催し、従業員の労働安全・交通安全・健康管理、職場の環境改善などについて労使間で議論を行っています。さらに、安全衛生委員会での議論の内容を踏まえて、部単位で委員会を実施し、円滑な情報共有を図っています。国内協力会社に対しては、協力企業からなるいすゞ安全衛生協力会を設置し、毎月の企業診断を通じて、安全・健康・防火/防災に関する指導を行っており、連携の強化を図っています。また、事業のグローバル化に伴い、海外関連会社に対しても国内の災害情報を配信し、定期的に会議体を設けて情報共有を行い、指導を行っています。

- ※安全衛生管理については、安全衛生担当部署を所管する役員が統括する体制としており、その内容や必要性に応じて、適宜報告がなされています。

労働安全衛生活動の取り組み

従業員の安全確保は、企業の最優先課題であり、いすゞでは、重点課題を日々、地道に積み重ね、安全の原則を確実に守れる職場を築くとともに、工場の安全管理目標達成に向け積極的に取り組んでいます。

2024年度の労働災害発生状況

| 災害区分 | 件数 |

|---|---|

| 全災害※ | 31 |

| 休業災害 | 3 |

- ※休業災害+不休業災害

重大災害防止の取り組み

2023年、いすゞの生産工場および販売会社の整備工場において、人命に関わる重大災害が立て続けに発生しました。二度と同じような事故を発生させないという決意のもと、いすゞグループでは重大災害が発生した4月7日を全社の「安全の日」に制定しました。

2024年度は藤沢工場と栃木工場で「何よりも安全が最優先」ということを再認識するためのさまざまな取り組みを行いました。安全に対する経営トップのコミットメント発信をはじめ、危険箇所への対応を声に出せる、風通しの良い風土を醸成するため、南COOを筆頭に役員が生産現場を回り、現場の職制から安全推進活動の内容、進めるうえでの苦労や困りごとなどの話を聞き、激励しました。

リスク評価の取り組み

いすゞでは、災害リスク低減のため、製造、開発における新規設備および新規化学物質の導入時、使用部署、計画部署および安全衛生部署が協力してリスク評価を行っています。

また、既存のプロセスにおいても、法令で定められた職場巡視に加え、工場長や各職場の代表者が定期的に安全パトロールを実施し、「不安全状態・不安全行動」などの問題点がないかリスク評価を行っています。明らかになった問題点を速やかに改善することで、安全な職場づくりを推進しています。

体感型安全教育の拡充

各職場には、いすゞ安全の原則に関連した従業員が災害を疑似体感できる「安全道場」を常設しています。現業職場の従業員には年1回以上、災害を疑似体験してもらい、各人の危険感受性向上に努めています。また、ヒューマンエラーに起因した労働災害防止の観点から、安全マインドをより深めるための手段として、VR安全教育を導入しています。VR安全教育の対象者の拡大およびVRコンテンツを拡充し、ハード対策だけではカバーしきれなかった不安全行動のさらなる抑止を図ります。

職場環境改善① 多角的な視点による現場パトロール

いすゞでは、「安全に役職、部署、年齢などは関係ない」という考えに基づき、工場長自ら工場内に出向き、作業者との対話を交えたパトロールを実施しています。さらに、職場ごとに選任された安全衛生担当者による相互パトロールや、労働組合によるパトロールも実施しており、さまざまな視点から現場の危険を事前に察知し、危険の芽を摘むよう努めています。各パトロール内では、不安全行動や不安全状態の指摘だけでなく、良好事例の展開や新たな気づきを積極的に見つけ出し、社内全体に展開して、安全衛生のレベルアップを図っています。

職場環境改善② 安全文化診断の活用について

安全文化の醸成とさまざまな安全活動を通した従業員の意識変化をモニタリングするため、定期的な安全文化診断を実施しています。第三者専門機関の診断により組織の強み・弱みを見える化し、分析把握を行うことで、改善すべき課題へのアプローチの強化に継続して取り組んでいます。

職場環境改善③ つまずきにくい安全靴の導入による転倒対策

加齢は筋力の低下などによる転倒を引き起こしやすく、若年世代に比べて被災時の重篤度も高くなる傾向があります。そこで、つまずきにくい安全靴を導入し、労災抑止ひいてはエイジフレンドリーな働きやすい職場環境の実現につなげています。導入後、従業員からは、「つまずきにくくなった」という声が多数上がっています。

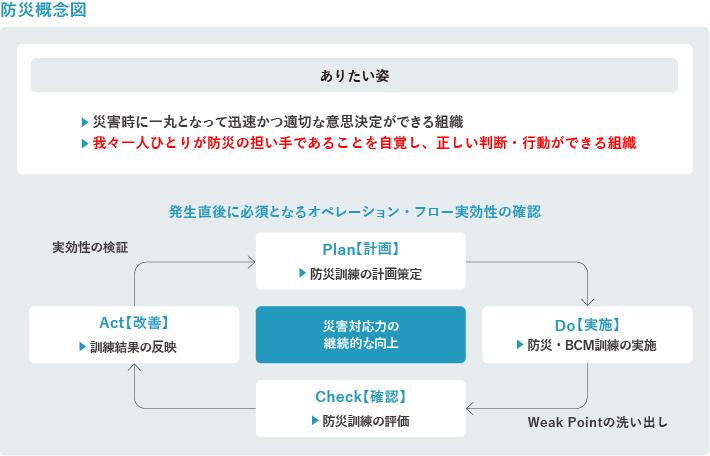

防災・BCM訓練

各事業所では、さまざまな災害リスクを想定し、迅速かつ的確に対応できるよう、防災・BCM訓練を実施しています。訓練時には、対策本部の設置、各職場での避難訓練、火災想定箇所の消火訓練などを実際に行っています。なお、この訓練では、外部コンサルタントからリスク低減に向けた助言を得ながら、より実践的なオペレーション・フローの確立を目指しています。また、被災時に帰宅困難者が発生することを想定し、食糧・水の備蓄や宿泊所の整備を行うなど、従業員の安全を第一に対策を進めています。

健康経営

健康経営の基本的な考え方

いすゞのPURPOSE(使命)である「地球の『運ぶ』を創造する」を実現するためには、いすゞ自らイノベーションを起こしていく姿勢が重要であり、イノベーションを起こすためには、まず従業員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働けることが基盤となります。

個人の健康に対する意識向上を図ることに加え、働きやすさとやりがいを高め「働きがいNo.1」のイノベーションを創出する集団を目指し、健康経営の取り組みを推進していきます。

健康宣言

目的

従業員が心身ともに健康でいきいきとやりがいを持って働くことができ、従業員と会社がともに成長し続ける関係性を築き上げることを目的として、健康経営に取り組みます。

従業員一人ひとりが心身ともに健康であること、そして安全・安心でやりがいを持っていきいきと働ける環境であることこそ、いすゞの事業活動の基盤です。

「安心×斬新」で世界を進化させるイノベーションリーダーであるためには、心身の健康は不可欠であり、いすゞは従業員の健康意識向上や取り組みを支援します。

また、個人の健康保持・増進に加え、やりがいを持って働くことができ、従業員と会社がともに成長し続ける関係性を築き上げることを目指し、「健康経営」に積極的に取り組むことを宣言します。

代表取締役 取締役社長COO

南 真介

体制

いすゞの健康経営は、以下の体制で推進しています。

| 推進最高責任者 | 代表取締役 取締役社長COO |

|---|---|

| 推進責任者 | 担当役員 |

| 推進主体 | 安全健康推進部 ※産業保健スタッフ含む |

代表取締役 取締役社長COOを最高責任者とし、安全健康推進部が主体となって健康経営を推進しています。各部門への展開に当たっては、健康推進担当を選任し、円滑な情報共有・連携を図ります。

また、いすゞ病院、健康保険組合、労働組合とも連携し、全社一体となって施策を実施します。

従業員の健康維持・増進に関する取り組み

従業員の健康維持、職業性疾病予防に向けて、定期健康診断・特殊健康診断を実施し、有所見者への個別指導・受診推奨を行っています。また、疾病による休業者の職場復帰・両立支援、長時間労働者への個別対応を行っています。加えて、感染症予防や、海外赴任者とその帯同家族に対して相談対応を行っています。

従業員とその家族の健康管理については、レセプト(医療費)や健診データを定期的に分析し、優先すべき健康課題を抽出して健康施策を計画・実施しています。

| 健康施策 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|

| 特定保健指導受診者 | 2,056 | 2,268 | 2,332 |

| 人間ドック受診者 | 5,219 | 5,225 | 4,977 |

| メンタルヘルスカウンセリング相談者 | 76 | 87 | 223 |

| 24時間電話健康相談利用者 | 64 | 77 | 241 |

| 生活習慣病予防、うがい・手洗いキャンペーン、ウォーキングチャレンジ 他 参加者 | 1,667 | 3,184 | 6,622 |

| トレーニングエリア利用者 | 1,336 | 2,521 | 3,069 |

| 婦人科検診受診者 | 1,456 | 1,470 | 1,425 |

把握している主な健康課題

- 管理職・従業員への健康保持増進に関する教育機会の拡充(ヘルスリテラシー向上機会の拡充)

- 社員の平均年齢の増加とともに生活習慣病関連疾患が増加傾向にあり、重症化予防や通院勧奨の強化が必要

- 喫煙率が全国平均と比較して高く、環境整備や個別アプローチといった対策の強化が必要

- 予防を含めたメンタルヘルスケア体制の強化

- 若年層の健診項目の拡充

メンタルヘルス対策の推進

セルフケアサポートとして、ストレスチェックの実施やその後の面談対応、新入社員へのセルフケア研修などを行っています。またラインケアとして、職場での相談体制の構築に加え、ラインケア研修やストレスチェック結果を活用した職制へのカウンセリングなどを行っています。産業保健スタッフによるケアとしては、日々職場からの相談に対応し、必要時には外部機関の紹介や職場との就業調整、継続的なフォローを行っています。また外部資源としてEAP※を活用しカウンセリングや研修の実施を行っています。

- ※EAP:外部専門家による支援

復職・就労の支援

いすゞでは、病気療養後も従業員が安心して復職できるよう支援を行っています。復職前には綿密な状況確認を行い、産業医・保健師・職場・労務担当者と連携しながらサポートを行います。生活指導や出社訓練、EAPとしてリワーク施設(外部の職場復帰支援施設)の活用も行い、復職に向けての準備を整えます。復職後は、産業医・保健師による定期面談を通じて継続的なフォローを行い、安心して就労が続けられるよう支援しています。

労使関係

労使関係の基本的な考え方

いすゞでは、従業員の「結社する自由(しない自由)」および「団体交渉の自由」を尊重し、労使が協力して働きやすい環境づくりに努めています。労使相互信頼を基盤として公正かつ健全な労使関係を確立しており、労使が協力して課題解決への取り組みを進めています。

- 特に重要な経営上の課題:労使間で定期的に開催している労使協議会などを通じて検討・協議

- 経営施策:労働組合から職場の現況を踏まえた提言を受け、活発に議論

- 人事・労務関連の諸制度の運用・改定:労使双方の課題認識を基に十分に協議したうえで実施

こうした労使関係により、企業運営の客観性や透明性とともに諸施策の実効性を高めており、今後も労使が協力して働きやすい環境づくりに努めていきます。

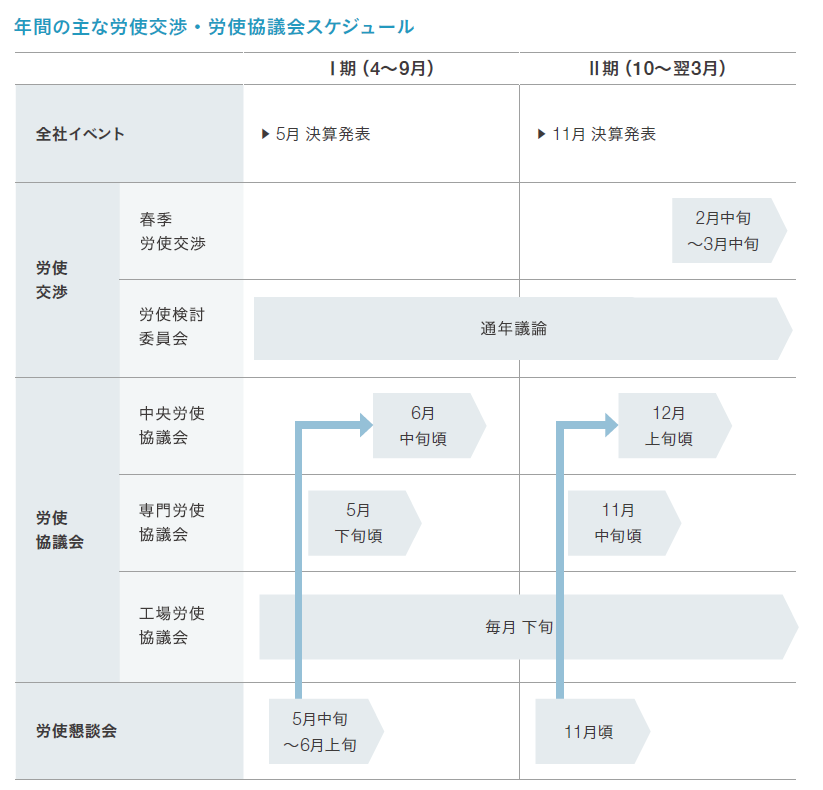

実施している主な労使協議会

主な労使協議実施内容

| 労使交渉 | 春季労使交渉 | 主旨:総合生活改善に関する労使交渉の場 議題:賃金/賞与、労働条件全般 出席者:社長COO、部門EVP |

|---|---|---|

| 労使検討委員会 | 主旨:年間を通じた議論の場 議題:労働諸条件全般 出席者:企画労政ダイレクター、人事部長、労務部長 |

|

| 労使協議会 | 中央労使協議会 | 主旨:全社の事業活動を協議する場 議題:会社の経営方針、生産、販売、経理、賃金、研究開発など 出席者:社長COO |

| 専門労使協議会 | 主旨:生産活動に関する専門的な労使協議の場 議題:生産に関する取組方針、生産性、課題進捗など 出席者:生産に関する役員、VP、部長 |

|

| 工場労使協議会 | 主旨:毎月実施の労使協議の場 議題:稼働体制、職場環境、福利厚生など 出席者:工場長、担当部長など |

|

| 労使懇談会 | 主旨:部門単位の労使の意見交換の場 議題:各部門の方針や課題、職場の声など 出席者:部門EVP、VP、部長など |

|