- サステナビリティTOP

- ガバナンス

- コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

いすゞが企業活動を通じて継続的に収益を上げ、企業価値を高めていくためには、その活動を律する枠組みであるコーポレート・ガバナンス(企業統治)の体制の整備は不可欠であると考えています。

また、いすゞを取り巻くあらゆるステークホルダーの立場を尊重し、円滑な関係を構築していくことが、コーポレート・ガバナンスの基本的な目的であると考え、そのために重要情報の適時適切な開示を通して、企業内容の公正性・透明性確保に努めています。特に、全てのステークホルダーの権利・利益を守り、ステークホルダー間の平等性を確保するために、社内体制、環境の整備を図ることは、コーポレート・ガバナンスの重要な要素であると考えています。

マネジメント体制

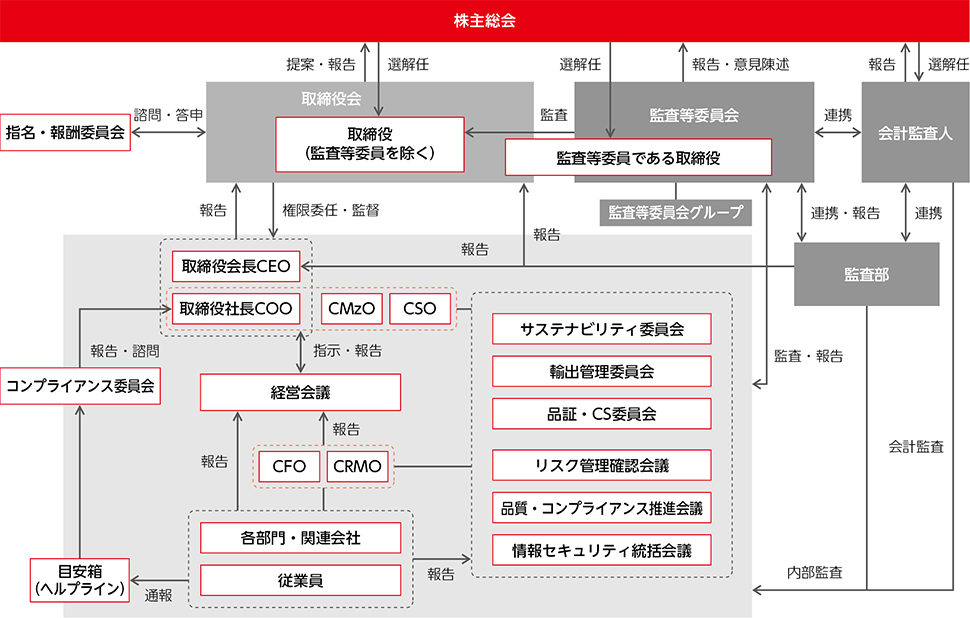

いすゞは、監査等委員会設置会社であり、法定の会議体として取締役会および監査等委員会を設置し、これを用いて主要な業務執行の決議、監督ならびに監査を行っています。法定の会議体に加えて、重要方針・施策の審議、経営管理、その他の業務執行全般を行うための「経営会議」、監督や業務執行の意思決定に資するための各種諮問機関や会議体を設置しています。

コーポレート・ガバナンス体制の概要は下記のとおりです。(2025年6月26日現在)

取締役会

取締役会は、株主からの負託・信任に応え、企業価値を継続的に高めるため、経営に関わる重要な意思決定および監督を行っています。原則として毎月定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、必要な事項を審議・決定していきます。

現在の取締役会は、取締役13名で構成されています。議長は取締役会長CEOである片山正則であり、取締役13名のうち6名は独立社外取締役です。

監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員会で定めた監査計画に従い、取締役会の意思決定および取締役の業務執行の監査・監督を行うこととしています。

現在の監査等委員会は、5名で構成されます。監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集および重要な社内会議への出席による情報共有ならびに会計監査人および内部監査部門との十分な連携を可能にするため、2名を常勤監査等委員として選定しています。委員長は社外監査等委員である取締役の阿部博友であり、監査等委員である取締役5名のうち3名は独立社外取締役です。

なお、監査等委員である取締役5名は全員選定監査等委員です。

指名・報酬委員会

いすゞでは、上記の法定機関以外に、企業統治に関する任意の機関として、役員候補者の指名や経営陣幹部などの選定、役員報酬の決定などに係る取締役会の機能の独立性・透明性・客観性を強化するため、社外取締役を委員長とする「指名・報酬委員会」を任意に設置しています。いすゞの指名・報酬委員会は社内取締役2名と社外取締役3名の5名で構成されています。委員長は社外取締役の柴田光義であり、取締役会のもとで、諮問を受けた内容について審議し答申を行っています。

執行役員制度および経営会議

いすゞでは、監督と業務執行の分離により、監督機関である取締役会の審議の充実、取締役会からの適切な権限委譲を通じた迅速な意思決定・執行体制を図っています。いすゞでは、迅速な意思決定・執行体制および担当分野における業務執行責任者として、執行役員を設置しています。

また、取締役会長CEO、取締役社長COO、取締役副社長CMzOおよび各部門EVPなどで構成される経営会議を設置しています。議長は取締役会長CEO 片山正則であり、取締役会からの権限委譲の範囲内で経営・業務執行に関する事項を決議・審議しています。

CxO体制

いすゞでは、グループ全体で企業価値を高めていくために、「高度化する課題に対する専門性の向上」「経営のスピードアップ」および「ガバナンス強化」を目的として以下のCxO(分野別最高責任役員)を設置しています。

- CEO(Chief Executive Officer)

- COO(Chief Operating Officer)

- CMzO(Chief Monozukuri Officer)

- CSO(Chief Strategy Officer)

- CFO(Chief Financial Officer)

- CHRO(Chief Human Resource Officer)

- CRMO(Chief Risk Management Officer)

取り組み

ガバナンスに関する取り組みテーマ

いすゞは、近年の日本のコーポレート・ガバナンス強化の潮流を背景に、ガバナンスの改革に努めてきました。今後も、より一層のガバナンス強化と企業価値の向上に取り組んでいきます。

| 第115期 2017年3月期 |

第116期 2018年3月期 |

第117期 2019年3月期 |

第118期 2020年3月期 |

第119期 2021年3月期 |

第120期 2022年3月期 |

第121期 2023年3月期 |

第122期 2024年3月期 |

第123期 2025年3月期 |

第124期 2026年3月期 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 社外取締役 (うち、女性) |

2人 (0人) | 2人 (0人) | 2人 (0人) | 2人 (0人) | 2人 (1人) | 5人 (2人) | 5人 (2人) | 5人 (2人) | 6人 (2人) | 6人(3人) |

| 役員報酬 | 業績連動型株式報酬制度導入 | 取締役の賞与年額枠の設定 | 業績連動型株式報酬制度における業績指標に非財務指標(GHG排出量)を追加 | |||||||

| 諮問委員会 | 指名・報酬委員会の設置 | 指名・報酬委員会委員長を独立社外取締役に変更 | ||||||||

| 執行と監督 の分離 |

決裁基準規則 改訂 |

監査等委員会設置会社へ移行 | CCOの設置 | CEO・COOの設置 | CMzO・CSOの設置 | CHROの設置 | ||||

| CxOの設置 | 重要な業務執行の決定を取締役に委任 | |||||||||

| 取締役会の 機能向上 |

実効性評価の 開始 |

独立社外取締役の比率3分の1以上 | 独立社外取締役の増員 | 独立社外取締役の比率向上 | ||||||

| 経営戦略に係る議題設定 | ||||||||||

| スキルマトリックス作成 | ||||||||||

| 機関株主エンゲージメントの開始 |

取締役会実効性評価

いすゞは、取締役会の機能向上を図るため、毎年、取締役会の実効性について、分析・評価を実施しています。2024年度(2025年3月期)の分析・評価の概要は以下のとおりです。

- 2024年度の分析・評価のプロセス

いすゞは、現在の取締役会の強みおよび課題の抽出に焦点を当てて評価を実施しました。

全ての取締役を対象として、アンケートおよび第三者機関によるインタビューを実施し、分析を行いました。また、分析結果から抽出される課題についての対応策を整理し、2025年3月の取締役会において報告の上、その評価と今後の取り組みを確認しました。 - 評価結果の概要(強み)

いすゞの取締役会は、次の4点を強みとして評価、確認しました。

(1)取締役会は代表取締役をはじめとする業務を執行する取締役が説明責任を果たす場であるという意識が高まり、これら取締役は、取締役会に監督されることを意識して説明を行っている。 (2)取締役会後の振り返りにより、取締役会運営の迅速な改善が進められている。 (3)社外取締役への事前説明や、社外取締役による現地視察の機会の設定がなされており、社外取締役の役割・機能発揮を支える体制が整備されている。 (4)顕在化したリスクに対する取締役会へのレポートの迅速化がみられるなど、リスクマネジメント機能が強化・向上している。 - 評価結果の概要(課題)

いすゞの取締役会は、モニタリング機能強化に向け、次の2点を課題として確認しました。

(1)取締役会で取り扱うべきテーマの範囲の明確化 (2)取締役会審議のために必要な情報提供の充実 - 2023年度の主な課題および2024年度の取り組み状況

2023年度の主な課題 2024年度の取り組み状況 (1)経営理念および中長期経営計画を軸とした取締役会の議論充実 - 中期経営計画「ISUZU Transformation-Growth to 2030」(以下、IX)の策定過程で、様々な論点で活発な議論が行われ、取締役会の議論の充実化がみられた。

- 一方で、今後もIX進捗のモニタリングを軸とした議論の充実化を継続することが求められる。

(2)リスク管理体制を含む内部統制状況の報告の充実 - 顕在化したリスクに対する取締役会へのレポートの迅速化により、リスクマネジメント機能の強化・向上がみられた。

(3)資本コスト/事業ポートフォリオに関する議論の充実 - 自己資本の考え方など、資本政策に関する議論がなされた。

役員報酬

基本方針

いすゞは取締役および執行役員の報酬に関する基本方針を、以下のとおり定めています。

- いすゞの持続的成長と企業価値の向上に資するものであり、株主との価値共有を図るものであること

- 経済環境や市場動向、他社水準を考慮の上、優秀な人材を確保・維持するのに必要かつ適切な報酬水準であること

- 会社および各人の業績を反映の上、職責・役位に応じた報酬金額であること

- 報酬の決定プロセスが客観性・公平性・透明性の高いものであること

- 役員報酬制度と支給水準は、中期経営計画の更新に合わせ、経済環境、他社の水準や制度、いすゞでの制度の運用状況等を踏まえ、定期的に見直しを検討すること

取締役(監査等委員および社外取締役を除く)の報酬

取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の報酬は基本報酬、単年度の連結業績の目標達成度合に連動した賞与および持続的な企業価値向上を目指して掲げた経営指標の中期経営計画期間における達成度合に連動した業績連動型株式報酬制度に基づく報酬により構成しています。また、役員ごとの個人業績の評価や賞与および業績連動型株式報酬制度の決定方法などについては、独立社外取締役が過半数を占める任意の「指名・報酬委員会」への諮問・答申の手続きを設けており、ここでCEOが説明責任を果たすことで、役員報酬の客観性・公平性を確保しています。

| 報酬および非金銭報酬の内容 | 基本報酬 | 役位ごとにあらかじめ定められた報酬基準額と個人業績評価により決定 | |

|---|---|---|---|

| 業績連動報酬 | 賞与 |

|

|

| 株式報酬 |

|

||

| 構成比の決定方針 | 基本報酬:賞与:株式報酬(業績目標100%達成時) (会長CEO)1.00:0.70:0.70 (社長COO・副社長・CMzO・CSOおよびCHRO)1.00:0.50:0.50 (上記の役員以外)1.00:0.40:0.30 |

||

| 支給時期に関する方針 | 基本報酬 | 月例報酬(基本報酬の12分の1を毎月支給) | |

| 賞与 | 単年度(個人/会社)業績目標達成度の確定後、7月支給 | ||

| 株式報酬 | 対象期間の満了後、7月頃支給 (対象期間の満了日より前に退任した取締役等については、当該退任後に支給) |

||

| 再一任の決定方法 | 基本報酬 | 個人業績の評価について、取締役会決議によりCEOに再一任 | |

| 賞与・株式報酬 | 目標達成度・基準額・係数により自動的に算定され、その金額は会社業績によってのみ左右されることから、裁量の範囲はない | ||

社外取締役の報酬

社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から、基本報酬のみとしており、それぞれ固定額のみ支給し、業績評価等による変動はありません。

監査等委員である取締役の報酬

監査等委員である取締役の報酬額は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみとしており、取締役の員数、経済環境、市場動向、他社水準なども考慮し、株主総会で承認された限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定します。

取締役の報酬等の総額(2025年3月期)

| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 基本報酬 | 賞与 | 業績連動型株式報酬等 | 左記のうち、 非金銭報酬等 |

|||

| 取締役 (監査等委員および社外取締役を除く) |

616 | 379 | 148 | 88 | 88 | 6 |

| 監査等委員 (社外取締役を除く) |

68 | 68 | - | - | - | 2 |

| 社外役員 | 113 | 113 | - | - | - | 7 |

- ※2024年6月26日開催の第122回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいます。

政策保有株式に関する考え方

いすゞは、長期取引を前提に取引先企業の株式を保有することは、安定的な関係構築の有効な手段であり、中長期的な企業価値の向上につながるものと考えています。なお、取引先企業の株式保有の合理性を確認するため、年に1回、取締役会において、個別銘柄ごとに保有に伴う便益が資本コストに見合っているかなどの定量的な評価と、保有意義といった定性的な評価の両面で検証を行っています。その結果、保有目的が失われたと判断した株式については、速やかに縮減を行っていきます。

株主としての議決権の行使については、個別取引関係を有する株主として投資先企業の会社提案議案の趣旨や意向を尊重します。ただし、投資先企業との対話や議案精査の過程で当該企業の企業価値を毀損するリスクがあると判断した場合は、議案の取り下げや見直しを要請するほか、議決権行使の棄権なども含めた議案ごとの対応を行っていきます。