トラック大図鑑

教えて!「キャブサスペンション」のこと

ここは、神奈川県湘南台の喫茶店「いすゞCafe」。しぶいマスターが一人で切り盛りしている。

若いころはトラックドライバーとして活躍したらしく、

店にはそのころの写真や思い出の品が飾られている。

今日も地元の若いカップルが、おいしい珈琲に惹かれてやってきたようで・・・。

マスター・・・、生クリームてんこ盛りのウィンナーコーヒー

ぼくもウィンナーコーヒー。ロングドライブで疲れちゃった・・・

オーケー。生クリームを特別たっぷりでつくるよ。そんなに長いドライブだったの?

うん。けっこう遠くまで行ってきたからね。あきらくんなんか運転役だからヘトヘトのはずだわ

ほんとだよ・・・。でもねえ。トラックの運転をしている人はもっとたいへんなんだろうねえ

そうだね。トラックドライバーは毎日毎日長い距離を走るからね。だから、『乗り心地がいいこと』はとても大切なんだよ

乗り心地が悪いと疲れそうね!

トラックはドライバーの『乗り心地』をよくするために、ふつうの自動車とはちょっと違う工夫がされているんだよ。それはね・・・

トラックの乗り心地のために

ふつうの自動車(乗用車)とトラックとの大きな違いを考えてみましょう。まずひとつ目はマスターが言うように、必要なときに乗る乗用車と違い、トラックは「はたらく車」であるということです。毎日毎日、時間や天候にかかわらず荷物を積んで、長い距離を走り回らなくてはならないことでしょう。場合によっては、あまり、よくない道路も安全に走らなくてはなりません。

もうひとつは、トラックの車体は「キャブ」という人が乗る部分と、積荷を載せる「荷台」の部分、「フレーム」というエンジンやタイヤなどほとんどの部品がついたシャシの部分に分かれて構成されていることです。「はたらく車」であるトラックは、運転手さんが仕事をしやすいように、その要望に応じて、さまざまな種類の荷台やキャブを組み合わせて、フレームに載せられるようにしてあるのです。

トラックの一番前、運転手さんが乗る「箱」のような部分がキャブで、運転手さんは長い時間ここで過ごすことになります。

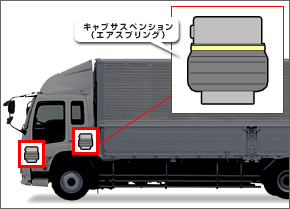

鉄の箱のようなキャブが、鉄の枠でできたようなフレームの上に乗っているのですから、そのままで道を走れば乗り心地がとても悪いことになります。そこで、トラックではキャブとフレームの間に「キャブサスペンション」という仕組みを置いて、乗り心地をよくし、運転手さんが快適に運転できるように工夫されているのです。キャブを四隅のバネで支えているようなイメージをしてください。

もちろんトラックのフレームとタイヤの間にも、乗り心地をよくするための仕組みとしての「サスペンション」があります。しかし、トラックを使用する目的として、荷物をたくさん積んで支えるために、そこはあまり柔らかくはできないのです。それをカバーするのがキャブサスペンションで、乗り心地に大きくかかわってくるのです。

キャブサスペンションは、車種に応じて『ラバー(ゴム)スプリング』『コイルスプリング』『エアスプリング』などいくつかの種類があり、キャブの大きさや重さによって設定されます。だいたい小型のトラックは『ラバースプリング』。中型のトラックは『ラバースプリング』や『コイルスプリング』。大型のトラックでは『コイルスプリング』や『エアスプリング』などと使い分けられます。

さらに、『ラバースプリング』の形式の中では液体を中に入れて、その液体の抵抗を利用して、より効果的に振動を抑えるタイプのものもあります。

(エアスプリングの場合)

トラックってそんなに工夫がされているのね!運転席がゴムや空気のバネで支えられているなんて!

よくあんな大きなものをゴムで支えているよなあ

そうなんだよ。そのゴムのバネの開発には苦労も多く、バネが硬い方が壊れにくいし、運転するときにもキャブの姿勢が安定しやすいんだけど、硬くしすぎると乗り心地が悪くなったり、キャブ内の音がうるさくなってしまう。柔らかすぎると、逆に壊れやすいし、運転するときの安定性に欠けてしまう。そのバランスをとるのに開発する人が苦心しているらしいよ

そんな見えないところに工夫がされているのね

そうだね。あと、トラックのキャブの部分だけ持ち上げて点検しているような風景を見たことあるだろう?

うんあるね。なんかトラックならではの風景だよね

そこでもこんな話があるんだよ!

チルトとは?

「チルト」といって、エンジンの点検などで、トラックのキャブの部分を前にお辞儀するように持ち上げることがしょっちゅうあります。この、キャブをチルトさせる構造の部分と、先ほどのキャブサスペンションを合わせて「キャブマウントシステム」と呼びます。

エンジンの点検などでキャブをチルトさせるとき、何百キロもあるキャブを人の力で持ち上げなくてはいけません。そのために、小型車や中型車では「トーションバースプリング」というものを利用して、小さな力でキャブが持ち上がるように工夫されています。つまり、人力を元にして大きなキャブを上げたり下げたりしているのですね。

大型車になると、さすがに人の力だけでは無理で、電動モーターや油圧システムを使ってキャブを持ち上げるようにします。

これらがまさに「縁の下の力持ち」となって、ドライバーの快適な運転をサポートしたり、点検がしやすいように役立っているのです。

キャブサスペンションって目立たないけれどこんなに役に立っているんだ!

ここがしっかりしていないとトラックドライバーは大変だからね

まるでマスターのようね

え?

みんなの間に入って、お互いの居心地をよくしてくれるじゃない

そうそうマスターは湘南台のキャブサスペンションだよ

ほめられてるのかなあ

そうよ!だから・・・

おかわりサービスしてくんないかなあ

がくっ

マスターの頭がチルトしちゃったよ!

こうして湘南台の喫茶店『いすゞCafe』では、マスターとカップルのよもやま話はつきることがないようである。