バス大図鑑

教えて!「バス」のこと

大森の商店街の小さなレストラン「キッチンいすゞ」。

マスターは路線バスの運転手でしたが引退して、実家の洋食店を継ぎ、

カウンター越しに、お客さんとの会話を楽しみながら、おいしいランチを提供しています。

常連のお客さんにバスの話が大好きな親子がいて、今日もやってきたようです。

マスター、ランチふたつ

マスターはバスに詳しいってほんと?

詳しいというほどではないですが、バスのことは大好きですよ

ぼくもバス大好きだよ! 乗るのも、見ているのも好き!

マスターは何でも教えてくれるよ

はい、ランチふたつ! バスが好きでしたら、

『そもそもバスって何だろう』って聞かれたらなんて答えますか?

う、うんとね…。大きい自動車で、人をたくさん運んでくれて…

はは、確かにそうですなあ。『そもそもバスって何だろう』をお話ししますね

そもそもバスって何だろう?

法律的には、バスとは『もっぱら乗用の用に供する乗車定員11名以上の自動車』として定義されています。

ちょっと堅いですね。

大量の人を輸送できる、バスは社会的に重要な輸送機関のひとつです。

大量輸送機関としてはバスのほかに鉄道や航空機、船舶などがありますが、道路のすみずみまで自由に輸送できるバスは、鉄道、航空、船舶などを補完する交通手段として、大きな役割を担っているものといえます。

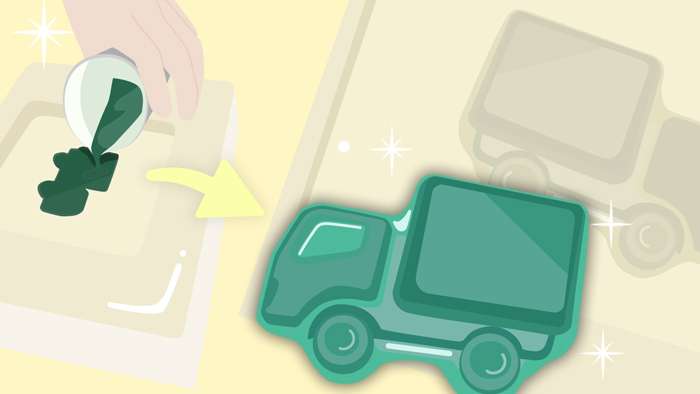

もっと簡単に言うと、バスは「はたらく車」です。「はたらく車」にはトラックもありますが、トラックが主に荷物を運ぶのに比べ、バスは「人を運ぶために、はたらく車」と言うことですね。

そのバスの種類ですが、大きくは「路線バス」と「観光バス」に別れ、さらに「その他の用途のバス」があります。

1路線バス

道路運送法に書かれている『一般乗合旅客自動車』を指します。

走る路線を定めて、バスの利用客を乗せ、定期的に運行することを義務づけています。

ただし、誰もがバスで人を輸送する仕事ができるわけではありません。国土交通大臣の営業免許を受けて、運賃や料金の許可を得なくてはなりません。

そして、一旦免許を取得したら、しっかり営業をして、路線を維持し続けることが求められています。

路線バスは地域の生活路線になりますから、簡単には中止したりしたら、困る人がたくさん出てくるのですね。

それでは、路線バスの主な特徴をあげてみましょう。

路線バスは運転者が車掌業務を兼ねるワンマンバスが主流です。したがって運転者が一人でも運転しやすい構造になっています。

子供から大人、婦人からお年寄りと様々な人々が乗り降りするのでステップの地上高や二段目の高さなどが定められています。最近は段がないノンステップバスが多くなってきています。

路線バスには立席が認められています。立っている人が走行中ブレーキをかけた時などに倒れないように天井握り棒、つり皮、縦握り棒、手すりを設けなくてはなりません。

ミラーはたくさんあります。車外のバックミラー、アンダーミラーの他に室内に乗客の状態を確認するためにミラーがあるのです。

30人乗り以上のバスには乗降口の他に非常口が必要です。

2観光バス

道路運送法に記述されている『一般貸切旅客自動車』を指します。

一回の契約にもとづいて、定員11人以上の旅客を運ぶ貸切バスを言います。観光バスも、やはり国土交通大臣の営業免許及び運賃・料金の許可を受けねばなりません。

それでは、観光バスの主な特徴をあげてみましょう。

より観光が楽しめるように、床を高くしたハイデッカー、スーパーハイデッカータイプのバスが好まれる傾向にあります。

観光バスでも、とくに長距離を走るものは乗客の居心地を大事にしたいために、補助席をなしにして、リクライニングシートの間隔をゆったり大きくとる超デラックスなものがあります。そうすると乗車定員が少なくなります。

観光バスは高速道路を走ることもあるので、全席シートベルトを装備しています。

床の高いハイデッカー、スーパーハイデッカーの床下には大きなトランクルームがあります。大きな旅行カバンを、車の左右から同時積み下ろしができるトランクスルー型にしてあります。

3その他のバス

検診バス、テレビ中継車、自家用バスなど、さまざまな用途にもバスは活用されています。

バスの白ナンバー車を自家用バスといいます。10人乗り以下は乗用車でも運べますので、バスとなると11人以上の輸送ニーズに対応したものになります。自家用バスは保有理由と使用目的などの要件を満たしたうえで、国の許可を受けます。自家用バスの例として、幼稚園バス、旅館送迎用バス、教習車バス、警察庁車などがあります。

うわー、マスターくわしいなあ!

言われてみると、色んなバスがあるんだね

バスっていつごろからあるの?

色んな説がありますが、有力なのは、明治36年(1903)京都で始まったと言う説です。

本格的には普及したのは大正時代に入ってということらしいですなあ

(※参考「公益社団法人バス協会HP」)

その頃のバスは輸入車だったんだけど、大正時代から昭和の初めにかけて、国産のバスが製造されて、普及していったらしいよ

なんだ、お父さんまでくわしいじゃん!

はは、バスが好きだからさ

お二人ともバスが好きなんですなあ(笑)。それじゃ、もうちょっと、身近な路線バスについて詳しい話をさせてもらって、いいですかなあ?

身近な路線バスについて

路線バスには大きさ、幅によって次の種類があります。(路線バスの例)

全長が10~11.5m、車幅2.5m。

全長8~9m、車幅2.3m。

全長7m、車幅

2-2.3m。

小型バスで、全長7m未満、定員30名未満のものをマイクロバスと定義。

座席のサイズも、決められているのです。

- 奥行

- 400㎜以上(補助席250㎜以上)

- 幅(一人)

- 400㎜以上

- 幅(二人)

- 800㎜以上

- 幅(補助席)

- 300㎜以上

- 座席の間隔

- 200㎜以上

- 有効高さ

- 1600㎜以上(乗降口から座席の前縁までが2000㎜以内は1200㎜以上でも可)

- 有効幅

- 300㎜以上、ただし座席の前縁から250㎜は不可

路線バスだと立っている人もいるよね? あれも座席に数えるの?

いいところに気がつきましたなあ。バスの乗車定員には、座席定員のほかに立席の定員を入れることもできるんです

立席という名前の『席』なんだね。ということは、やはり決まり事があるの?

立席は、客室内の有効幅300㎜以上、有効高さ1800㎜以上の、座席のために使わない床面に限って、設けることができる、とされていますなあ。また、その広さも規定されていて、立席の1人の占める広さは0.14平方メートルと規定されていますよ

0.14平方メートルって…、けっこう狭い気がするなあ(笑)

平気だよ。この店もっとせまいもん

これこれ

ははは。確かにそうですなあ。バス好きな人には、食後のデザートをサービスしますよ

わーい