バス大図鑑

教えて!「バスの扉」のこと

大森の商店街の小さなレストラン「キッチンいすゞ」。

マスターは路線バスの運転手でしたが引退して、実家の洋食店を継ぎ、

カウンター越しに、お客さんとの会話を楽しみながら、おいしいランチを提供しています。

常連のお客さんにバスの話が大好きな親子がいて、今日もやってきたようです。

マスター! 今日もバスに乗ってきたよ! でもお父さんがドジで……

しーっ、恥ずかしいからマスターに言わないで!

出口の立ってちゃいけないドアそばにいて、バスの扉が開け閉めできなくなったんだよ

混んでいたからね。うっかりしてたんだよ

ははは

運転手さんは忙しいんだから迷惑かけちゃだめだよ

もうね、マスター……。ムスコも近ごろ詳しくなってしまい、こうして説教されるんですよ

ムスコくん、どうして運転手さんが、危ないところにお父さんが立っていることをわかったんだと思う?

ほんとだ。そういえば不思議……

どうやって扉の開け閉めを操作しているの?

いつもは何げなく見ているはずのバスの扉。実はさまざまな工夫がされているのです。

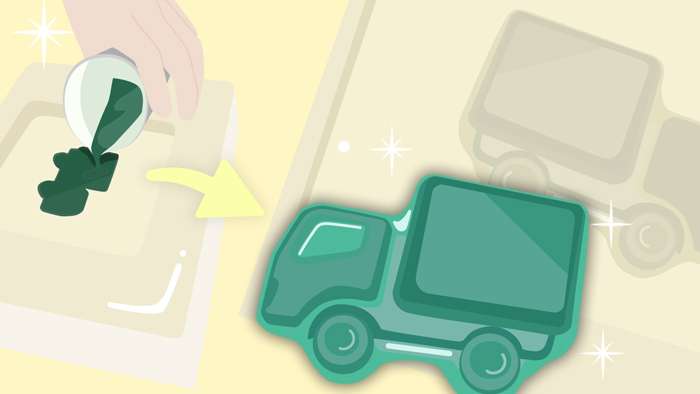

まず、バスの扉の形状から見ていきましょう。

1折り戸(主に路線バス)2枚ドア

- バスの扉でもっとも標準的なもの

- 2枚のドアが中央部で内側に折れて開く方式

- 開閉スペースが少なくて済む

2折り戸(主に路線バス)4枚ドア

- 上記2枚ドアを2セット4枚として両側に開くようにしたもの

- 多くの人が乗り降りしやすい

- 主にワンステップバスに用いられる

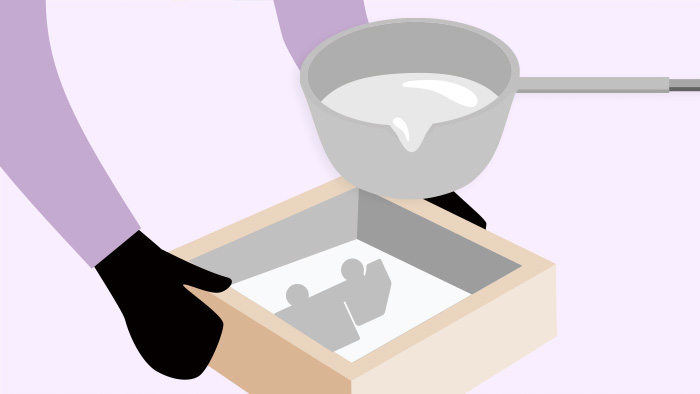

3引き戸(主に路線バス)

- 主にバス中扉に使用される形状

- 折り戸に比べてドア幅を広くとれる

- ドアの開け閉めのためにできる車内のデッドスペースが不要

- デメリットは「戸袋(戸を納める場所)」が必要になる点

4グライドスライドドア(主に路線バス)

- 主に低床車で使用される形状

- 2枚の扉が両方の内側に開く方式

- 回転軸が移動することで、ドア開閉に必要なスペースが最小限になるメリット

5スイング扉(主に観光バス)

- 外側にスイングして開くドア

- 閉めた状態ではぴったり外板と同一面状態になり、すき間風が入りにくい

- 高速道路走行に適する

- 外側に開くため、開く時には障害物や人に注意

- 開閉の速度も「折り戸」などより遅いので頻繁にドア開閉する場合には不向き

この他に「開き戸」と呼ばれる方式があり、昭和初期のバスに使われていたこともあります。その「開き戸」の一種が、「非常口扉」ですが、これは非常時に、非常用レバーで開けます。

また、海外製バスでは「アウトスライドドア」という外側に開く扉の方式があります。戸袋が不要になるので、車内を広く使うことができます。

それではムスコくんが抱いた疑問です。まず、運転手さんがどうやって扉の開け閉めを操作しているかという点です。

- 運転手は運転席のスイッチで開け閉めを操作

- 「トグルスイッチ」(レバー状のスイッチを上下または左右に倒して操作)を使う

- 乗降客の有無を確認して、バスを停車させ、扉の開閉を行う

- やはり運転手は運転席のスイッチで開け閉めを操作

- 「シーソースイッチ」(スイッチの両端をシーソーのように交互に押して操作)を使う

- 観光バスでは運転席のデザインを重視してシーソースイッチを採用

- 目的地や休憩時に、バスを停車させ、扉の開閉を行う

こうして運転手さんは車内の状況や、停車して回りを確認して、運転席で扉の開閉を行っています。その上、バスには乗客検知センサー(光電管)が備え付けられています。扉開閉時の乗客検知センサーが作動した場合は、安全のため、運転手さんがスイッチを作動させても扉が作動(開閉)しないようになっています。

お父さんがドアの開閉に差し支えるゾーンに立っていたことをセンサーが検知したのですね。

なるほど!

(話をそらす)ちょっとマスター聞いていい? 運転手さんが最後にバスを降りる時、どうやって扉を閉めているの?

ほんとだ。誰が閉めるの?

バスの扉は、運転手さんの操作で外からでも開け閉めできるようになっているんですなあ

へえー。なるほどね

ははは。バスの扉って何げなく見ているでしょう? でも、とても大事なものですから、いろいろ法律でも決められているんですよ

バスの安全を守るために

路線バスの扉は運転手さんによって操作されますが、とくに安全に気をつけなくてはいけない部分なので、法規(ワンマンバス構造要件)に基づいて、扉が完全に閉まるまで発車できないようになっています。

昔のバスでは車掌さんが安全確認を行っていました。でも、ワンマンバスの時代になって、運転手が安全確認を行うことになりました。扉が開いたまま走行してしまうことによる事故を防ぐために、乗客検知センサーが取り付けられているのです。

バスの扉については、バスメーカーが日夜研究を続けています。たとえば、先ほど述べたように、日本では折り戸や引き戸が主流になっています。でも海外ではグライドスライド扉やアウトスライド扉が多くなっています。これらは扉の開口を大きくしたり、室内を広くしたりすることができるメリットがありますので研究が行われます。

しかし、グライドスライド扉では扉を引き込む時の安全性がテーマです。アウトスライド扉では扉が外側に開くため、車両を歩道に寄せられない(ガードレールや縁石にあたる懸念)などのテーマがあり、一長一短なのです。したがって、扉の形状を変えて行くには、バスメーカーだけではなく、国や地方公共団体とともに道路やバス停も含めた検討をしなくてはなりません。

うむ。バスの扉の開発って実はたいへんなんだなあ

バスの扉って奥が深いんだね!

なんといっても乗客が乗り降りするところですからなあ

わかった! この店も路線バスみたいに4枚ドアの折り戸にすればいいよ

ほう? それはどうしてですかなあ?

もっとお客さんがたくさん入りやすくなるよ!

ありがたいですなあ、心配してくれて(笑)